61年前的今天

是每个中国人都值得

铭记和骄傲的大日子

1964年10月16日15时

在新疆罗布泊荒漠

一道强烈的白光掠过茫茫戈壁

一声轰隆隆的雷霆巨响之后

红云般的“蘑菇”翻卷升腾

绽放在天地之间

中国第一颗原子弹

爆炸成功了!

“东方巨响”

震惊世界

中国人民依靠自己的力量

掌握了原子弹技术

成为继美、苏、英、法之后

第五个拥有核武器的国家

“两弹为主,导弹第一,努力发展电子技术。”上世纪60年代,在中央军委提出的该方针指导下,为加速发展军事电子科学技术而成立的第十研究院科研人员,怀着强烈的爱国热情,响应国家号召“到祖国最需要的地方去”,奔赴核武器研制第一线。

第十研究院第10研究所(现中国电科10所)、第12研究所(现中国电科12所)、第18研究所(现中国电科18所)、第19研究所(现中国电科54所)、第22研究所(现中国电科22所)等单位,作为我国第一颗原子弹工程的主要参研参试单位,成功研制多项关键系统,为证实原子弹爆炸为核爆炸提供强有力依据。

靠它证明核爆炸

我国首套原子弹爆炸无线电剂量遥测设备

1964年10月16日,第一颗原子弹成功爆炸后,周恩来总理致电到核爆现场指挥所询问:“怎么证明是核爆,而不是化学爆炸?”试验小组当即冲进帐篷,从木箱中提出601机,接上天线,打开电源,没过几分钟,各线接收机都陆续收到清脆悦耳的信号声,仪表指针也摆动上来,显示出该监测地区存在很强的核辐射污染,以此证明了这次是核爆炸。

用于原子弹爆炸时γ射线剂量的无线电剂量遥测设备

601机是原子弹使用的“无线电剂量遥测设备”,可成功获得用于原子弹爆炸时γ射线的无线遥测数据,是验证核爆炸的强有力证据。

1963年春,研制601机的任务下达到十院10所,这是一次十分艰巨的任务,只能成功不能失败。

一群刚大学毕业的“新兵”日夜拼搏,采用多副载波频分体制,利用当时现有通讯机的通道成果,在半年时间内完成了实验室内研发工作,1963年底开始野外的整机联试工作,并于1964年3月成功研制出了601机。

1964年6月初,10所派周鹤琴和张敦义两位同志前往罗布泊执行试验任务。他们驻扎的营地,离核爆心仅4公里,任务是监测铁塔东部地面一片广大扇形区域内,核爆后的放射性污染水平及γ射线的衰减规律。

“架设一副天线工作量很大,需要八个小时左右,不仅要选址测量天线方向,更要在坚硬的盐碱地上挖出半米见方深坑,用来掩埋发射机和探头。在异常艰苦的条件下,大家同心合力,花了整整9天时间架设9副天线。”周鹤琴回忆说,经过一周多日夜不停地连续跟踪测量,他们基本掌握了核辐射污染区的范围、热线方向、不同地点的γ射线剂量率及其衰减规律,圆满地完成了测量任务。

既保“响”又保“测”

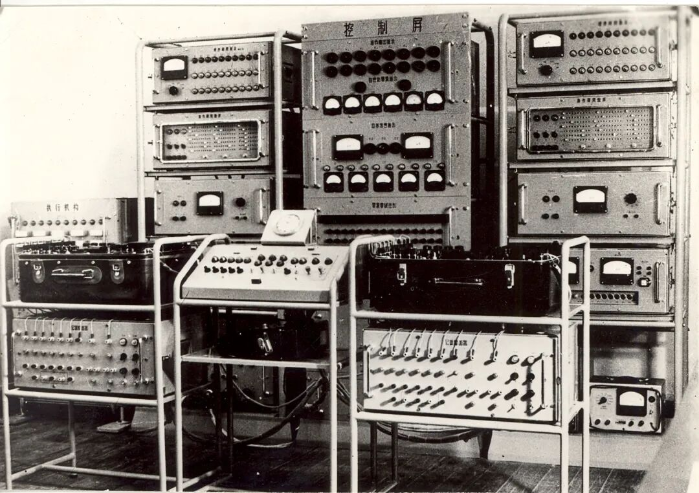

我国首套核试验遥控系统

在我国第一颗原子弹爆炸前夕,试验场总指挥张爱萍看着运到基地的1个主控站、8个被控站、20多个机柜的核试验遥控系统,说:“控制设备是全试验场的神经系统,要求它既要保‘响’(保证控制好原子弹起爆),又要保‘测’(保证控制好各种测量仪器适时工作)。”

1964年10月16日15时,随着我国第一颗原子弹成功爆炸的口令下达,在相距试验场铁塔60公里的核试验遥控系统,精准控制原子弹准时起爆。蘑菇云升起的同时,遥控系统对场区20公里内近千台测量仪器的控制也准确无误,圆满完成张爱萍上将对核试验遥控系统下达的两个“确保”任务。

成功的背后是敢立“军令状”的果敢与拼搏。

1963年初,一项神秘而艰巨的任务,下达到十院19所,要求一年内研制核试验遥控系统。时任系统总设计师、通信测控专家葛叔平与同事李振魁,当场就向国防科委立下军令状:“保证完成任务!”

原子弹地面遥控设备

在几无参考借鉴情况下,任务难度可想而知。19所抽调精兵强将成立遥控遥测研究室,代号12室,在物质匮乏的年代,项目组成员从搬桌子、搬仪器、布置工作场地开始,“白手起家”开始艰苦攻关。

程序装置是自动遥控遥测系统的“心脏”,整个系统靠它发号施令。项目成员樊子麟在后来的回忆录中说:“为了万无一失,当时提出三个方案,最终,葛叔平提出的频分制遥控方案成为第一实施方案。”现在,我们从影视作品中看到的“主控站一排排彩灯闪亮的控制屏,被控站一个个像礼帽似的接收终端”,正是葛叔平的构思和工程设计相结合的杰作。

引爆的核心开关

第一颗原子弹用关键器件

在聂荣臻元帅陈列馆,有这样一件镇馆之宝,它看上去并不起眼,但却见证了新中国第一颗原子弹爆炸时惊心动魄的那一刻。它就是我国第一颗原子弹备用的冷阴极触发管。

第一颗原子弹试验备用的触发管

1960年8月,十院12所接到研制冷阴极触发管的任务。作为引爆系统专用装置上的脉冲开关,是触发原子弹点火中子源释放中子,从而撞击核材料原子核产生核裂变的关键部件。

“我们做的只是一个极小的器件,但国内技术可以说是一片空白,测试设备都要自行研制,甚至很多原材料都没有厂家能够提供。”技术人员还面对着严苛的技术要求,一个极小的触发管至少要经过20小时1万次的通电触发测试。为了完成这个不能有任何失误的任务,技术人员翻遍国内外文献,在探索新技术、新材料、新工艺等方面,做了无数次试验。

就这样,历时三年多,在1963年11月,技术人员终于完成触发管的结构定型。随着第一颗原子弹成功爆炸,在备用原子弹上配备的冷阴极触发管被国家认定为二级文物,永久保留下来。为缅怀新中国科技主帅聂荣臻,1999年11月,聂荣臻之女聂力将军将这一枚极为珍贵的触发管存放在聂荣臻元帅陈列馆内。

在触发管紧锣密鼓研制的同时期,为研制第一颗原子弹用电池,十院18所的技术人员不分白天黑夜地奋战在技术攻关第一线,只为研制用于原子弹头部引爆、控制和遥测的锌银蓄电池。在获得成千上万次测试数据后,1964年9月,团队成员终于按预定计划攻克了电池脉冲电压的难关,圆满交付了合格产品,成功保障了第一颗原子弹爆炸。

像听诊器一样精准

核爆炸通信效应研究

核武器在大气层中爆炸,会产生强烈的核辐射和电磁脉冲,释放出的巨大能量,不但会对附近的人员、建筑物等造成极大的伤害和破坏,还会引起异常强烈的电离层扰动等一系列地球物理效应。

1963年成立之初,十院22所就承担了核爆炸通信效应研究任务,系统分析核爆炸对电波传播的影响。他们接到的第一项任务,就是为“两弹一星”工程提供电波环境数据支持。

“周恩来总理特别强调,电波研究要像医生听诊器一样精准。”于是,总能看到在空旷土地临时搭建的工棚里,技术人员手拿着算盘和计算尺,就开启了电波传播的研究。

核爆炸通信效应研究

当第一颗原子弹试爆时,技术人员通过对核爆炸产生的电磁脉冲和电离层效应的持续监测,让后续导弹命中精度提升30%,为核试验成功立下汗马功劳。

此后,1965年至1985年,22所技术人员先后参加15次核试验观测,建设内场区观测点11个,外场区观测点21个,参试人员达150余人,最近的站点距离爆心仅20公里,远距离监测点则在5000公里之外,足迹遍布全球,航程近十万公里。

“干惊天动地事,做隐姓埋名人”

61年前

在曾经人迹罕至的

荒漠戈壁、荒山野岭

在核武器研制的第一线

中国电科先辈们

创造和见证了

新中国核工业起步和逐步壮大的历史

61年过去

昔日戈壁滩上的欢呼已随风而逝

但10月16日

这个凝结先辈们智慧和血汗的日子

却成为一座丰碑

永载史册,永放光芒